Raquette à double cordage dite « Spaghetti »

La raquette dite « spaghetti » est l’une des innovations les plus intrigantes et controversées de l’histoire du tennis. Apparu dans les années 1970, ce modèle de raquette à double cordage a provoqué une révolution dans le jeu, suscitant autant l’admiration que l’indignation.

Origine et caractéristiques de la raquette spaghetti

L’idée de la raquette spaghetti a été popularisée par l’ingénieur allemand Werner Fischer et le joueur de tennis allemand Werner Schulze-Erdel. Cette raquette innovante se distinguait par son système de double cordage. Contrairement aux raquettes classiques, le cordage de la raquette spaghetti comportait deux couches : une en nylon et une autre en matériau synthétique plus lâche, séparées par des fils transversaux. Cette configuration augmentait considérablement la rotation (ou spin) de la balle.

L’objectif de cette conception était de maximiser l’effet donné à la balle, ce qui permettait des trajectoires imprévisibles et des rebonds difficiles à anticiper pour les adversaires. En outre, elle offrait une puissance accrue pour les frappes sans nécessiter une force physique exceptionnelle.

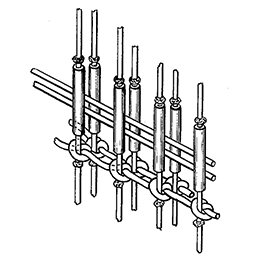

La première demande de brevet de Fischer, intitulée « Tennisschläger » (DE2143255), a été déposée en Allemagne en 1971 et délivrée par l’Office allemand des brevets en 1977. Le brevet détaille le système de cordage double face complet destiné à l’entraînement. En 1976, Fischer a déposé un deuxième brevet allemand (DE2634599) en complément de sa demande initiale. Fischer a ensuite soumis une demande de brevet correspondante aux États-Unis en mai 1977 (brevet américain 4190249), et accordée en février 1980 sous le nom « Tennis racket and method of making same ».

Illustration du brevet US4190249A (Werner Fischer, 1977)

Illustration du brevet US4190249A (Werner Fischer, 1977)

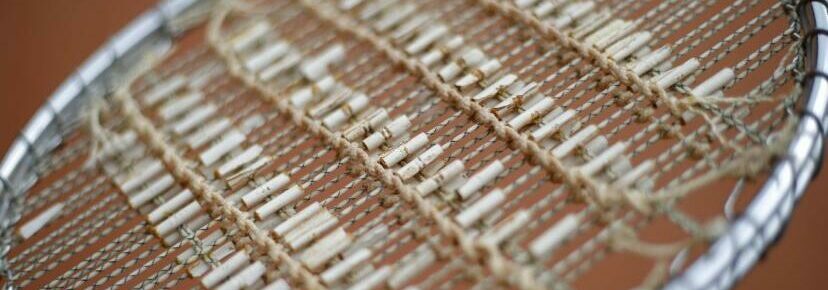

La raquette Spaghetti originale combine un boyau pour les montants et du nylon pour les travers, formant ainsi un hybride quelque peu « modifié génétiquement ». Elle est équipée de seulement 5 à 6 travers (tension environ 20 kg), et de doubles montants sur chaque côté de la raquette qui reposent sur les travers. On obtient ainsi trois plans de cordage distincts qui ne se connectent pas. Un système de cordage vraiment inédit en 16×5, à l’opposé des classiques 18×19! Avec si peu de cordages horizontaux, les montants deviennent extrêmement mobiles, car presque rien ne les soutient. Cela prolonge considérablement le temps de contact entre la balle et les montants (cordes verticales), et le mouvement libre des deux plans verticaux génère un effet sur la balle phénoménal.

Les montants sont peu tendus (entre 9 et 12 kg), ce qui permet aux deux plans verticaux de se rapprocher des travers. Les montants en boyau sont ensuite reliés entre eux avec des morceaux de corde pour glisser uniformément sur les travers et les protéger de l’usure. Cette liaison assure une prise de contact différente à chaque impact.

Ainsi, avec cette raquette, vous tenez déjà une véritable arme de jeu. Mais l’effet est encore renforcé par les tubes en caoutchouc insérés sous chaque corde en boyau au niveau de la zone liée. Ces tubes, qui ont donné le surnom de « spaghetti » au cordage, agissent comme des roulements individuels et créent un effet foudroyant. En plus de leur rôle de protection pour un cordage très fragile, ces tubes augmentent considérablement la durabilité du montage.

Les premiers essais dans son club de tennis en Allemagne

Au début des années 1970, Werner Fischer a expérimenté le système de cordage double dans sa société basée à Vilsbiburg, en Allemagne. À l’origine, le système unique de Fischer n’avait pas de nom officiel, mais était connu sous le nom de cordage « Vilsbiburger », du nom de sa ville natale en Bavière. Fischer a également collaboré avec un autre inventeur allemand bien connu, Siegfried Kuebler. M. Kuebler avait récemment révolutionné l’industrie des raquettes de tennis avec la sortie de la Mark 77 en 1972, qui comportait des manches interchangeables de trois tailles et des bandes qui pouvaient être insérées dans une rainure autour de la tête pour ajuster le poids de la raquette. M.Kuebler a commencé à fabriquer des cadres pour Fischer et après quatre ans de développement, le système de cordage double a finalement été lancé sur le marché en 1976. La raquette a été présentée sous le nom de « Werner Fischer Original » dans un cadre en aluminium dérivé de la Kuebler Plus 20. Voir plus haut pour le dépôt et date des brevets associés.

Après sa sortie, la technologie de la raquette s’est rapidement répandue dans les clubs allemands, mais est restée principalement réservée aux joueurs amateurs jusqu’en 1977. La création de Fischer a néanmoins suscité un grand intérêt de la part des médias nationaux et internationaux. La raquette a été présentée dans de nombreux magazines et journaux et en novembre 1976.

Impact sur le jeu

La raquette spaghetti de Fischer a été utilisée pour la première fois lors d’un tournoi professionnel majeur à Roland-Garros en mai 1977, par le vétéran australien de 39 ans Barry Phillips-Moore. Le mois suivant, Phillips-Moore continua à connaître le succès avec la raquette spaghetti, atteignant le troisième tour de l’Open de Belgique à Bruxelles avant de perdre contre la tête de série numéro un et futur vainqueur du tournoi, l’Américain Harold Solomon. Une fois de plus, c’est l’innovation et non le talent de Phillips-Moore qui fut cité comme la raison de son succès.

Cette raquette inhabituelle n’est pas passée inaperçue. L’Américain peu connu Mike Fishbach a découvert la raquette spaghetti lors d’un voyage sur le circuit européen, remarquant pour la première fois Phillips-Moore jouant avec cette raquette en Belgique. Plus tard cette année-là, Fishbach est arrivé à l’US Open avec une raquette spaghetti faite maison, construite à partir de cordes en nylon, de tubes en plastique et de ruban adhésif, et équipée d’un cordon de store vénitien. Fishbach, qui était alors classé 200e au monde, a remporté trois tours de qualification avec sa raquette AMF Head Professional convertie avant de renverser Billy Martin et l’ancien champion de l’US Open et de Wimbledon Stan Smith lors de matchs simples successifs dans le tableau principal. C’est le Britannique John Feaver qui a finalement mis fin au parcours de Fishbach au troisième tour avec une raquette classique. C’est aussi lors de ce même tournoi à New-York lors des conférences d’après match que le nom de cordage « spaghetti » fut véritablement adossé à cette innovation devant la vue de ce méli-mélo de cordes qui s’entremêlaient et qui faisait déjà tant débats…

Cependant, cet avantage considérable a rapidement été perçu comme une menace pour l’équité du sport. La raquette donnait un avantage technologique trop important, remettant en question les compétences purement techniques des joueurs.

Interdiction et controverse

Face à l’influence grandissante de cette innovation, la Fédération internationale de tennis (ITF) a décidé en 1978 d’interdire l’utilisation de la raquette spaghetti

Héritage et perspectives